2025年9月25日、順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科様で開講されている「球技の指導理論と方法」のオンライン講義を今年も担当させていただきました。今年で4年目になりました。

9月25日は博士前期課程のかた7名に、Zoomを使ってオンライン講義をさせていただきました。

行動の表現方法とデータ入力

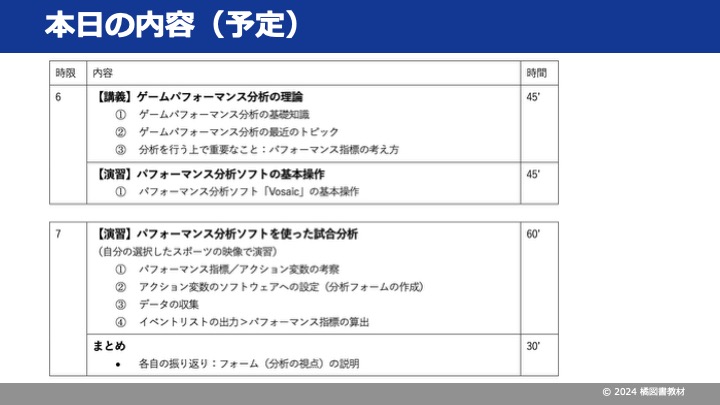

授業の展開は従来通り、ゲームパフォーマンス分析の基本知識を講義形式でお話しした後、パフォーマンス分析ソフトを使った演習に移ります。

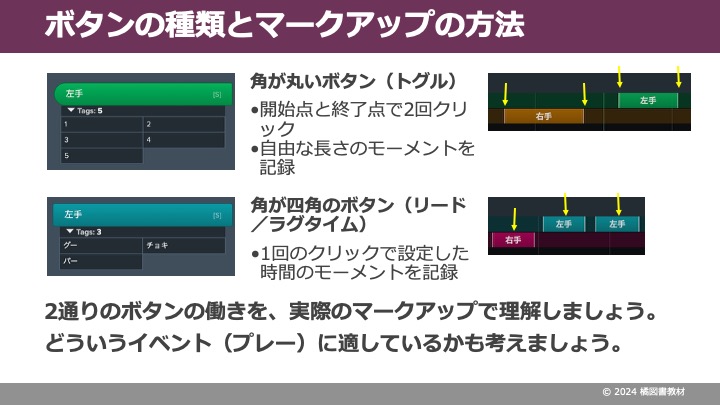

スポーツにおける行動をゲームパフォーマンス分析ソフトで表現する場合、その方法はソフトによって若干の違いがあります。この授業で用いるソフトは、タイムライン上にイベントを記録していく点、そしてイベントには必ず「継続時間」があるという点が特徴です。この「継続時間」を持たせる方法を理解してもらうことが、操作演習のスタートになります。

この方法を練習してもらう方法としてよく使うのが、バスケットボールやテニスのような、プレーの継続時間が比較的短く、得点の入る頻度が高いスポーツです。しかし、スポーツ経験者が相対的に少ないと思われる授業では、スポーツとは関係のないサンプル映像を用意することもあります。

【参考】オドノヒュー:中川昭監訳, 橘肇・長谷川悦示訳(2020)スポーツパフォーマンス分析入門ー基礎となる理論と技法を学ぶ, 大修館書店, pp.129-132

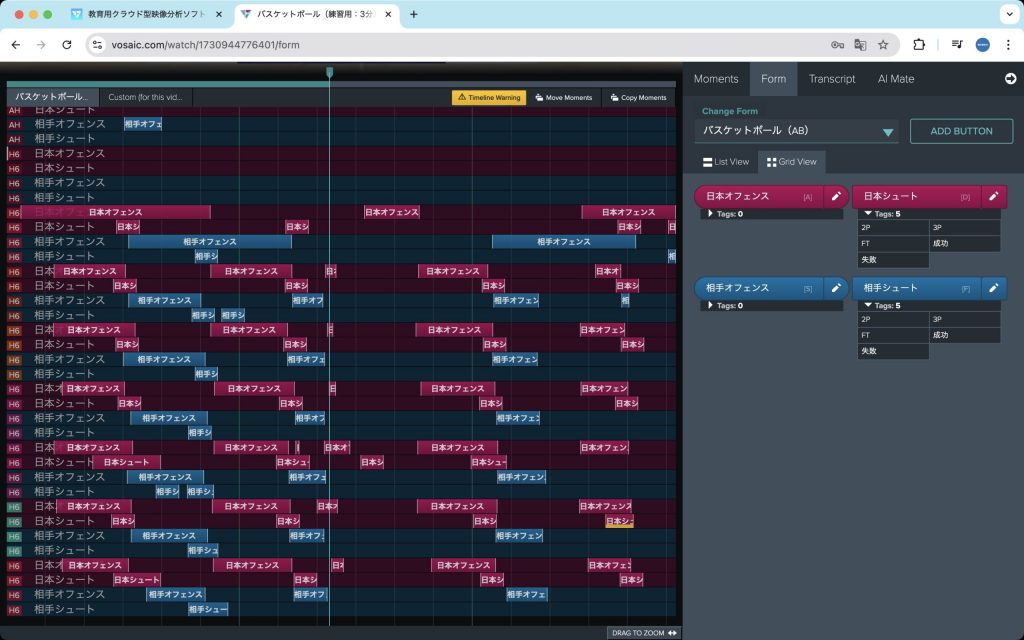

記述的ゲームパフォーマンス分析の演習

イベントの入力方法を理解してもらったら、操作の練習として、まず短時間の同じ映像を全員でマークアップ(イベントの入力)してもらいます。この時に操作の誤りはないか、私の説明が的確に伝わっていたかどうか、管理者権限で全員のタイムラインをリアルタイムに見ながら確認します。

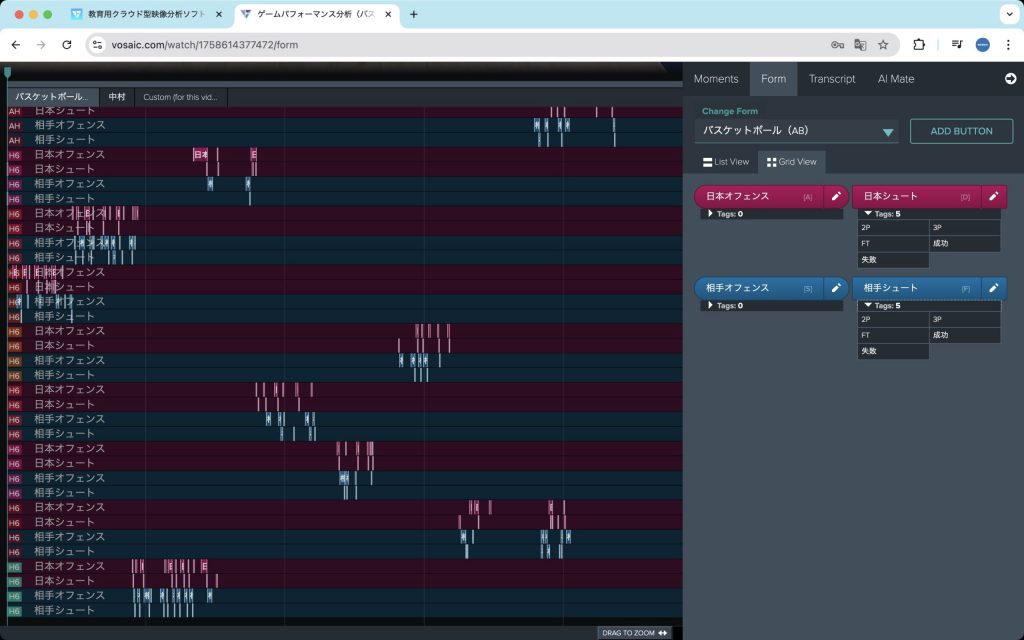

次は、今年新たに追加した演習です。同じバスケットボールの長い時間の映像(1試合の前半)を使い、それぞれの人に一部ずつ入力を分担してもらいました。45分ほどの映像のマークアップが5分ほどで終了し、あらかじめ作っておいたExcelのフォーマットにエクスポートして、シュートの成功率や、両チームの攻撃時間の割合などを確認します。

理論だけでもなく、操作演習だけでもなく

後半はそれぞれ好きな球技の映像を選び、自分で考えたパフォーマンス指標、アクション変数に沿ってフォームを考え、分析の演習を行いました。最後にイベントリストのCSVファイルをエクスポートし、それを使って授業後にレポートを提出します。

毎年、最後の自由演習の部分の時間がどうしても少なくなりがちなので、講義部分をもっと短くした方がいいのかと考えることもありました。しかし担当の先生にお尋ねしてみると、やはり理論と演習、両方がバランスよくあるのが良いでしょうというご助言をいただきました。

この授業の基本にしている「スポーツパフォーマンス分析入門」の副題も「基礎となる理論と技法を学ぶ」です。それを具体化した授業を目指して、今後も研究を重ねたいと思います。

(橘 肇/Vosaic国内総代理店 橘図書教材)

過去の授業の記事は、こちらからご覧いただけます。